文|文琦

编辑|文琦

《——【·前言·】——》

“知县”和“县令”,这两个名字看似相似,实则背后有着深刻的区别。一个是朝廷派遣的权力代表,一个则更多是地方自治的象征。

为何清代至今,这两者的地位差距如此之大?

县令与知县的起源与历史背景

中国的历史悠久,政权更替不断,但自秦始皇统一六国后,实施的郡县制却成了国家管理地方的基础。

这种制度的核心思想就是将国家的行政管理层级化,中央通过设置郡、县等单位,派遣官员进行地方治理。

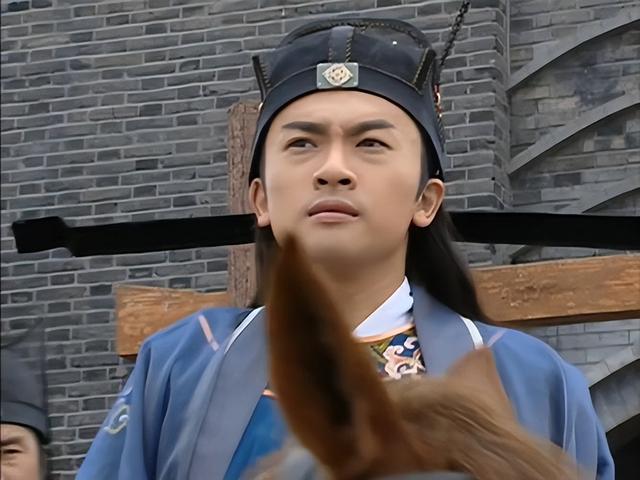

最初的县令一职承担着极其重要的角色。县令的职责是管理一个县的行政事务、司法事务、军务等一系列事情。

直接代表皇帝权威的“地方大员”。在秦朝时,县令就具备了很强的权力,几乎没有其他政府机构来干涉他们的决定。上至百姓,下至军队,县令几乎无所不管。

随着时间的推移,尤其是唐代的到来,权力渐渐显现出了某些局限。唐朝建立之初,政权虽然稳固,但面对的地方治理问题越来越复杂。

中央开始意识到,仅仅依赖一个“县令”来管理一个地方的所有事务,显然显得力不从心。

开始尝试在县令的基础上进行职能分工,逐步赋予了其他职能官员更多的管理权限,这时,“知县”这一职务便悄然诞生了。

最初的“知县”职务并非与县令完全对立,它更多的是辅助角色,负责县内的部分日常事务。

虽然其职能相对单一,但相较于县令而言,它逐渐接管了一些原本由县令直接负责的具体事务。

更多是负责一些民生事务,尤其是在地方治理过程中,他们要直接管理百姓的生活、税收、治安等事务。

不同于县令的全面职责,知县只需集中处理一些具体事宜,像税务、司法等领域。在某些情况下,知县与县令之间依然保持着某种程度的权力斗争和协作关系。

唐宋时期,县令与知县的职能逐渐发生了细微变化。

县令的职务仍然是地方最高的行政管理者,随着地方治安、经济管理、军事指挥等事务的不断增加,单一的“县令”已经无法满足地方治理的需求。

知县的角色变得更加重要,他们不再只是单纯的辅助人员,而是逐渐成为了地方治理中不可或缺的一部分。

宋代,这个差异更加明显。政治体制强调文官的管理地位,中央为了限制地方权力,逐步削弱了县令的军事实权,并且加强了知县在民政事务中的作用。

不仅仅负责行政事务,还涉及到更多民生和司法方面的管理。县令的权力逐步被压缩,虽然他们在形式上仍是县的“掌门人”,但实际的治理权力往往被知县所侵蚀。

宋代之后,知县的职务逐渐稳定下来,成为了地方治理中一个极为关键的职位。

县令的职权逐渐偏向军事和行政的协调工作,而知县则专注于民间治理,成为了地方的实际“行政长官”。

这种变化带来了明显的层级分化,县令在面对复杂的地方局势时,往往需要依靠知县的帮助来完成具体的民政管理工作

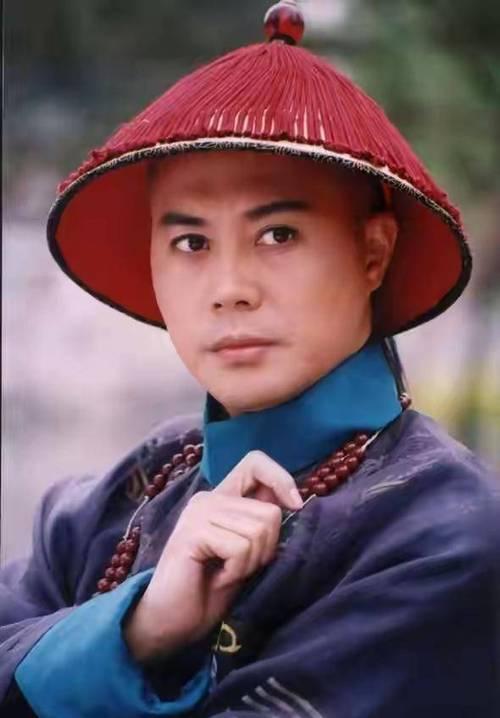

明朝和清朝时期,知县的职能进一步扩展,逐步成为地方政权的代表。

清朝时期,知县不仅需要管理地方的民生、治安、司法、税务,还要参与到地方的政治、军事、经济等领域的决策中。

晚期,中央政府对地方的控制开始加强,知县在地方政治中的地位不断提高,成为实际的地方领导者。

虽然县令的职能有所保留,但权力逐渐偏重于地方军事和行政协调的职能,而知县则负责实际的行政工作。

承担了管理地方的各种事务。随着历史的发展,逐渐发展成了地方治理的中坚力量。

县令与知县的职权差异

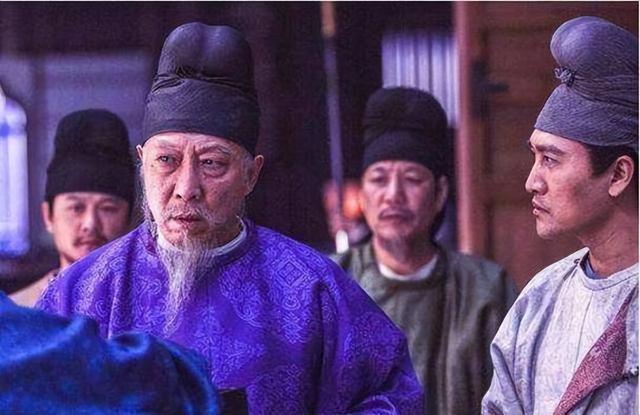

县令和知县的合作往往是地方治理的关键。尽管知县拥有更大的权力,但在很多情况下,他们仍需要依靠县令来协调地方的军事力量和行政事务。

特别是在战乱时期,县令往往需要发挥更强的军事指挥能力,而知县则负责在后方的治安和民生工作中发挥作用。

知县和县令之间的权力分配并非是简单的对立关系,而是一个动态的互动过程。

在很多情况下,知县的职能更为复杂,涵盖了行政管理、司法审判、民生调解等多个领域,而县令则专注于对外的协调工作和军事事务的管理。

两者虽然职责有所重叠,但在实际的地方治理中,各自的角色却有着明确的分工。

宋代开始,知县的职能开始逐渐扩大,尤其在民政与法律方面,知县承担的责任越来越多。

通常在地方治理上有更大的自主权和执行权。在这种体制下,开始成为地方的重要行政负责人,负责地方的教育、财政、治安等方面。

随着历史的发展,知县逐步成为清朝地方行政体系中的核心角色,代表着中央政府对地方的直接控制。

不仅要处理日常的行政事务,还要对地方的社会稳定、治安管理负责,甚至在许多地方,还需要调解民间纠纷,确保百姓的基本生活需求得到满足。

知县的历史演变与作用

尽管知县的权力较大,但责任也同样沉重。清朝的知县常常面临来自上级的压力,尤其是在财政管理和军事调度方面,角色复杂而微妙。

他们既要遵循中央的指令,又要处理地方百姓的诉求,这种压力往往让知县难以为继。

值得一提的是,许多知县在处理地方事务时,常常需要与地方豪强、士绅等建立微妙的合作关系。

地方豪强控制着地方资源和民众,而知县则需要巧妙地在维持地方秩序和服从中央命令之间找到平衡

在实际操作中,县令与知县的职务常常需要面对地方社会的复杂性。尤其在治安问题上,县令和知县必须根据地方的具体情况,迅速做出决策。

在清朝的江南地区,知县常常需要与地方的士族合作,来管理地方的安全;而县令则更多地关注治安方面的协调工作,尤其是一些重要的地方军事事务。

治理地方并不是一件简单的事,尤其是当百姓的疾苦和地方豪强的干预交织在一起时,知县和县令都面临着如何平衡地方治理与上级要求的困境。

在这种压力下,许多县令和知县不得不采取不同的手段来维护地方的稳定与秩序。

工作不仅仅限于政务处理,他们还要参与大量的公文管理和与百姓的沟通。

县令需要根据上级的命令,调度地方的税务、兵员等资源;而知县则更多参与到民众的诉求中,帮助百姓解决实际问题。

在处理这些事务时,官员们往往需要面对各方面的压力,包括来自百姓的期望、上级的指令以及地方豪强的干预。

这种复杂的权力网络,使得县令和知县在地方治理中不仅仅是行政人员,更是政治斗争的参与者。